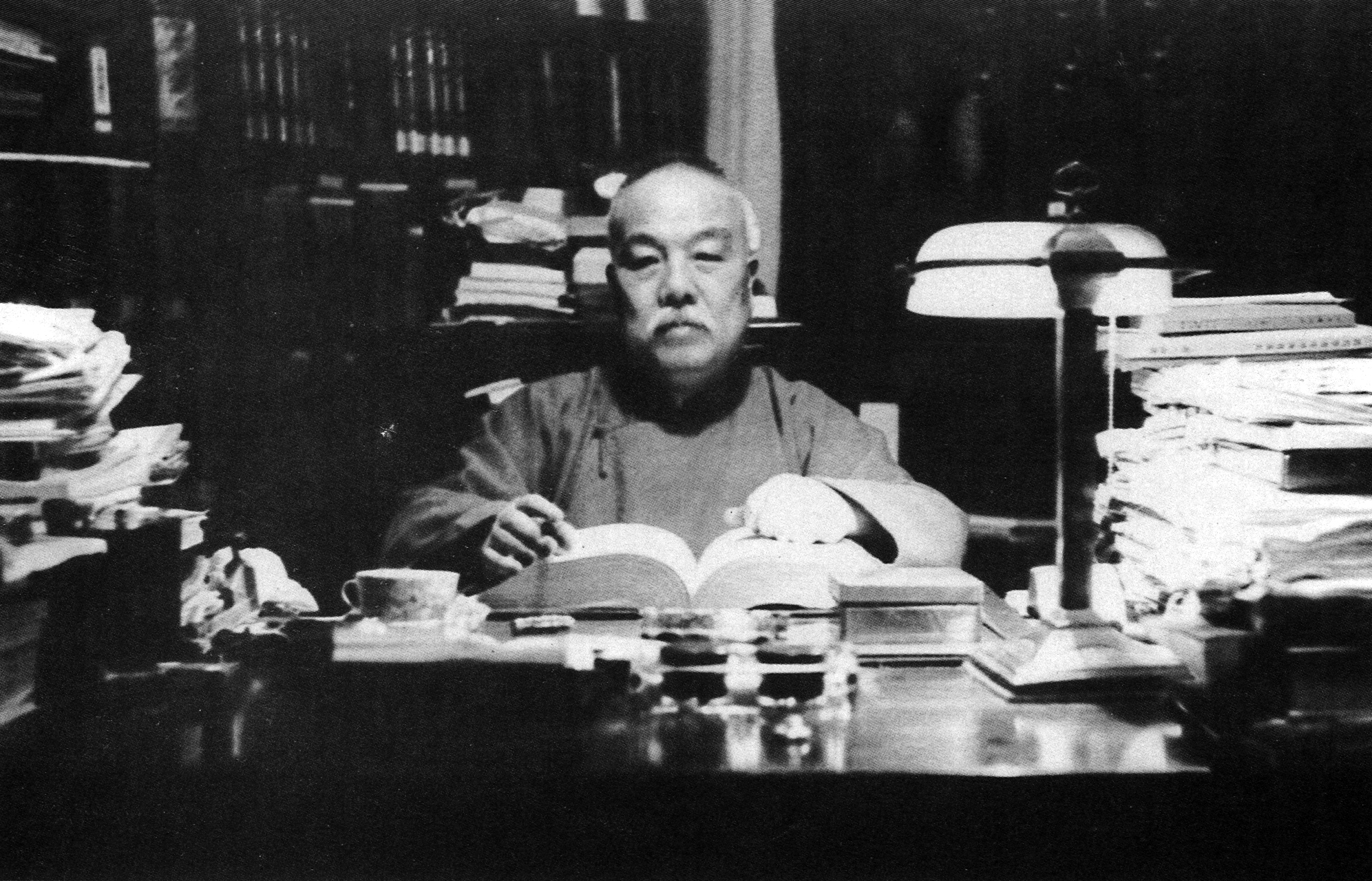

王云五:我的生活

王云五:出版家

我的生活

我的生活好像是一条牛。这话说来很奇特,却含有充分的真确性。不知者会说我侮辱自己;知之者只怕还要说夸奖自己呢。谁都知道牛食的是草,而靠着它的劳力结果,却产生了人们所食的米。就这一点看起来,恐怕我还不能充分适合牛的资格;不过我常常把它作为模范,借以自勉而已。

关於食的方面,牛是不求美食的,我也正是如此。无论粗米粗面,煮不熟的饭,烧焦了的饭,或是隔宿的饭粥,以及任何菲薄的菜肴,我都可以果腹。牛是不因恶食或多食而不消化的;我也正相同。我常常听见别人有胃病,起初延医服药还有多少效验,后来医药因常用而失效,终身便引以为苦。我呢,家常一顿饭的时间仅需数分钟,足见不能如卫生家所提倡的细细咀嚼,本来易致消化不良。可是生平感到这种痛苦,只有偶然觉着这顿饭不吃也过得去,当此时候,便知是消化不良的征兆。此在他人,或者漠不关心,或者要吃些消化药。我却不如是。我认为牛是不会不消化的,牛更不会吃消化药的;它对於既发或将发的消化不良,只有采用一种最有效的自然疗法。牛能够这样,为什么我不能够这样;难道人不如牛吗?因此,我在感觉不吃饭也过得去的时候,便实行不吃主义;到了下一顿饭,如果仍有同样的感觉,便继续不吃,直至非吃不可的时候,才恢复吃的作用。记得有一次接连两天半不吃,却还是照常工作;后来恢复吃的作用,第一顿饭真是其妙无穷,任何山珍海错都比不上。西洋人也常有因消化不良而绝食一两顿的;他们绝食时期主张休息和安睡;我的主张却与此相反。我以为绝食的时候如果休息或安睡;结果断难继续绝食,因为食欲的起原,一是真正的需求,一是正常的习惯。在消化不良之际,身体对於食物虽没有真正的需求,而口腹因日常使用惯了,在休息或安睡的时候,却不易抵抗诱惑。故唯有特别加忙工作,借以抵抗因习惯而起的食欲,换句话说,就是因忙而忘食。

关於住的方面,牛是不择安身之地的,我也有些相像。许多人因迁地不能安睡,因旅行不能安睡,因喧闹不能安睡,或因臭虫不能安睡;我却不如此,迁地旅行固然没有问题,喧闹亦复无碍;甚至扰人的臭虫也无力妨阻我的安睡。记得民国十七年第一次全国教育会议在南京举行,那时候的南京向以敌人所称的南京虫(即臭虫)著名。我和现任某省教育厅长某君同寓大学院所设临时招待所之一室。在会期十几日中,某君大为臭虫所苦,每夜数次起而扑灭臭虫,次晨帐上添了不少的新血迹,因此每夜失眠,会毕返上海,体重减了好几磅。我则大发慈悲,彷彿舍身以饲臭虫,臭虫却丝毫没有扰我的酣睡。次晨帐上添了不少因饱食而酣睡的臭虫,会毕返上海,我的体重反而增加了一二磅。

关於工作方面,牛是最能耐劳苦的。在耕田方面,一只牛的效力抵得上许多人;我也很有相似之处。通常一个人每日的工作,经过八九小时之后,不免感觉多少疲劳,而有休息之必要;并且一星期中工作了六日之后,在第七日之星期日,势必休息或向另一方面活动。我则不仅每日工作(包括职业上的工作和自己研究的工作)至少十四五小时,而且在星期日中绝不休息,即另一方面的活动也极少。近年侨居香港以来,星期日间或作长途之步行,一口气多至五六十市里,但未能持之以恒;因此,星期日中大都仍任日常的工作,而且往往较平日因办公时间关系,回家出外,活动上不能不有强制的变换者,反而接连不断的,随兴趣所之,自清早至深夜,从事於同一种的工作。我现在还不满五十二岁,因为须发皆白,表面上看似六七十岁;然若按实际工作的时间作为生命长短的计算,假定我的每日工作时间较一般人增四分之一,则我实际上也可算是六十余岁。若假定我的每日工作时间较一般人增三分之一,则我实际上已不下七十岁了。

以上所说,可证明我的生活有许多和牛相同或相似之处;但是我的性情却和牛,至少和耕牛,有一点是绝对不同的。耕牛的食住简单固然出自本性,而其工作却由於被动的驱策。我在工作方面的努力则完全由於自动的兴趣。生平还没有受过何种的驱策;而且因为食住和其他生活条件无不简单之故,虽兴趣所在,备极劳苦而不辞,正义所关,任何牺牲而不惜;然利禄的驱策,迄於今日还没有影响到我的自由。或者我只可比诸大自然的一只野牛而已。

二十九年四月十二日为读者通讯写

文字来源:《旅渝心声》,商务印书馆1945年版。