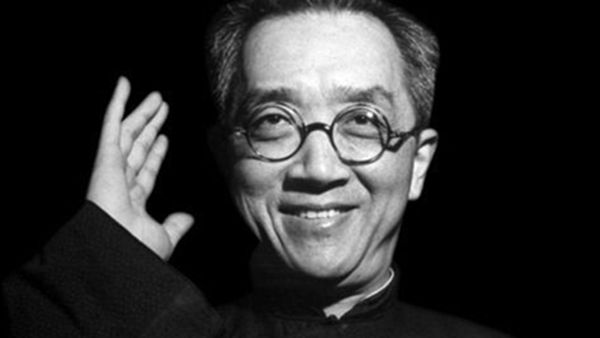

教育家:胡适

经历

胡适5岁启蒙,在绩溪老家上庄受过9年私塾教育,打下了一定的古文基础。早年在上海的梅溪学堂、澄衷学堂求学,初步接触了西方的思想文化,受到梁启超、严复思想的较大影响。

在胡适的早期成长岁月中,父亲这一角色,在实体上,是缺失的,但也不能说胡适的父亲对他性格以及精神的养成没有一丝影响,影响是有的。从胡适出生,到胡适的父亲去世,胡适和父亲在一起生活的时日长不过一年的时间,在胡适的记忆中,关于父亲的印象是模糊的,他以后能忆起的不过是在短暂的相聚中,父亲教他识字的情形,以及父亲的死讯传回家乡时,家里的凄惨情状。在《四十自述》中,胡适这样回忆他的父亲:“我小时也很得我父亲钟爱,不满三岁时他就把教我母亲的红纸方字教我认。父亲作教师,母亲便在旁作助教。我认的是生字。她便借此温她的熟字。他太忙时,她就是代理教师。”“这些方字都是我父亲亲手写的楷字,我母亲终身保存着,因为这些方块红笺上都是我们三个人的最神圣的团居生活的纪念。”这样的天伦之乐虽然极为短暂,但留给胡适和其母亲的回忆却是终生的。

1904年,他到上海进新式学校,接受《天演论》等新思潮,并开始在《竞业旬报》上发表白话文章,后任该报编辑。

1906年考入中国公学,1910年考取“庚子赔款”第二期官费生赴美国留学,于康乃尔大学先读农科,后改读文科。这里值得一提的是:当时庚款官费留学生只取前二百名,考试两场,文章和杂科(政史地物理化生等),头一场文章胡适扬扬洒洒一篇得了一百分,第二科超低12分,如此可见他的文章造化!

1915年入哥伦比亚大学研究院,师从哲学家杜威,接受了杜威的实用主义哲学,并一生服膺。

1917年(26岁)夏回国后,任北京大学教授,加入《新青年》编辑部,撰文反对封建主义,宣传个性自由、民主和科学,积极提倡“文学改良”和白话文学,成为当时新文化运动的重要人物。

同年,胡适在《新青年》上发表《文学改良刍议》,主张以白话文代替文言文,所写的《尝试集》是中国第一部白话诗集。且提出写文章“不作无病之呻吟”,“须言之有物”等主张,为新文学形式作出初步设想。“五四”时期,与李大钊等展开“问题与主义”辩难;陪同来华讲学的杜威,任杜威的翻译逾两年;与张君劢等展开“科玄论战”,是当时“科学派”丁文江的后台。胡适因提倡文学革命而成为新文化运动的领袖之一。

从1920年至1933年,主要从事中国古典小说的研究考证,同时也参与一些政治活动,并一度担任上海公学校长。

抗日战争初期,出任国民政府国防参议会参议员,1938年被任命为中国驻美国大使。

他兴趣广泛,著述丰富,作为学者他在文学、哲学、史学、考据学、教育学、伦理学、红学等诸多领域都有深入的研究。1939年还获得诺贝尔文学奖的提名。

职务

抗日战争胜利后,于1946年任北京大学校长。

1949年寄居美国,致力于《水经注》的考证等工作,后来去往台湾。

1954年,任台湾光复大陆设计委员会副主任委员。

1957年,出任台湾中华民国中央研究院(位于台北南港)院长。

1962年,台湾“中央研究院”开会时心脏病猝发,病逝于台北南港。