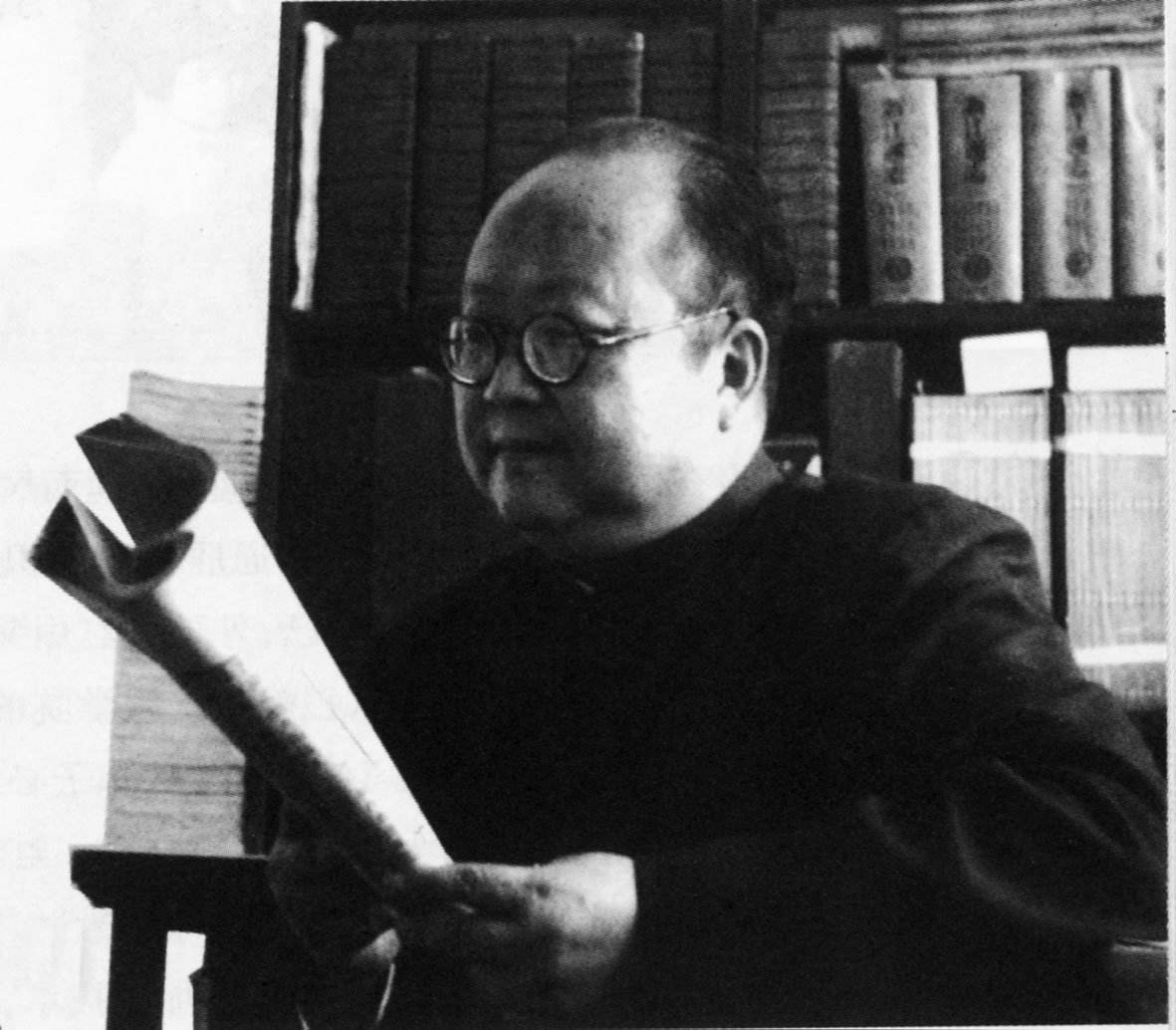

潘光旦:社会学家、优生学家、民族学家

摘要:教育的唯一目的是在教人得到位育,位的注解是“安其所”,育的注解是“遂其生”,安所遂生,是一切生命的大欲。

一切生命的目的在求位育,以前的人叫做适应,教育为生命的一部分,它的目的自然不能外是。我们更不妨进一步的说,教育的唯一目的是在教人得到位育,位的注解是“安其所”,育的注解是“遂其生”,安所遂生,是一切生命的大欲。

所位与所由育的背景,当然是环境,环境可以大别为二,一是体内的环境,一是体外的环境。体外的环境,就人而论,又可以分为两种,一是横亘空间的物质的环境,二是纵贯时间的文化的环境。教育的目的又当然在设法使我们和这两种或三种环境打成一片,使相成而不相害。环境是与生俱来的一种东西,体内的环境不用说,体外的环境自然也自呱呱堕地之顷,和人发生了关系。个人如此,民族也是如此。民族有它固有的土地、气候、物产,是物质的环境;有它固有的文物、典章、制度,是文化的环境。一个人或一个民族要安所遂生,自然第一得先和固有的各种环境发生相成而不相害的关系。一棵橘子树,不能强勉移到淮河以北,否则不是不生长,也许会成为变种;普通的一条草狗,你不能教它打猎;一只鸡,你不能教它学泅水——一切生物都有它固有的环境,它们的位育,就得时时刻刻参考到这种环境;人类当然也不是例外。所不同的,人类的位育力比较大,比较要有伸缩,他多少有一些左右环境、甚至于环境选择的力量。但这也并不是说可以把固有的环境完全放弃,或置若罔闻;最多他只能把固有的环境逐渐的加以修改与整理罢了。

这种一个民族与固有环境的关系现在的人有一个新的名词来称呼它。就是“绵续性”三个字。在文化的环境方面,这绵续性是最明显的,叫做历史的绵续性,在物质环境方面,这特殊关系可以另外叫做联带性,或呼应性;局部如有变迁,全部必然的要受影响,要是变迁得十分急剧的话,全部也许要受震撼以至于破裂;这便是联带性或呼应性所必然要引起的现象。所谓民族性这样东西,可以说是生物的绵续性(遗传)与文化的绵续性(历史)所合作而成的一种复体的绵续性。物质环境的势力,不断的在遗传和历史方面发生影响,好比波浪之于海岸线的地形与地质一般,自然也有它的贡献。

绵续性的名词虽新,它的观念却旧,至少在中国是很有一些来历的。这观念便是“本”的观念。在中国旧日的文化生活里,几于随时随地可以看见些“务本”与“不忘本”的表示。我们不必举许多圣贤传上的话来证明这一点,这原是大家该知道的。所谓不忘本,就是要大家随在参考到固有的背景和环境,所谓务本,更是要大家在做事的时候,要从固有的事物做起,不要好高骛远,见异思迁。

三十年来所谓新式的学校教育的一大错误就在这忘本与不务本的一点上。新式的学校教育未尝不知道位育的重要,未尝不想教人生和各种环境打成一片;但是他们所见的环境,并不是民族固有的环境,而是二十世纪西洋的环境。二十世纪西洋的环境未尝不重要,对它求位育的需要未尝不迫切,但是因为忘却了固有的环境,忘却了民族和固有的环境的绵续性和拖联性,以为对旧的如可一脚踢开,对于新的,便可一蹴骤几,他们并不采用逐步修正固有的环境的方法,而采用以新环境整个的替代旧环境的方法——结果,就闹出近来的焦头烂额的一副局面。

上文说环境有三种:新式的学校教育对于民族固有的三种环境,可以说都没有发生关系,遑论打成一片。不但没有发生新的关系,并且把原有的关系、原有的绵续性给打断了。就物质的环境而论,中国的教育早应该以农村做中心,凡所设施,在在是应该以百分之八十五以上的农民的安所遂生做目的的;但是二三十年来普及教育的成绩,似乎唯一的目的是在教他们脱离农村,而加入都市生活;这种教育所给他们的是:多识几个字,多提高些他们的经济的欲望,和消费能力,一些一知半解的自然科学与社会科学的知识和臆说,尤以社会科学为多,尤以社会科学方面的臆说为多;至于怎样和土地及动植物的环境,发生更不可须臾离的关系,使百分之八十五的人口更能够安其所遂其生,便在不闻不问之列。结果,这百分之八十五的人口便变做相传下来的越过了淮河的橘子,即使不成变种,终必归于澌灭。目前甚嚣尘上的农村破产,便是澌灭的一种表示。百分之八十五的人口原是农村里长下很好的根了的,如今新式的教育已经把他们连根拔了起来,试问这人口与农村,两方面安得不都归于衰败与灭亡?农村的破产到现在已经很明显;但是农村人口的或因疾病流离而直接死亡,或因麋集都市而间接归于淘汰,还不过是一种模糊的印象。

现在总算还有人在那里大声疾呼“到民间去”、“到乡村去”。但我们可以窥见,就在这些大声疾呼的人,也已经忘了他们的本源之地,忘了他们的本来面目。他们为什么不说“回民间去”,“回乡间去”?原来几十年的忘本教育的结果,已经教他们忘记自己原是乡村里出来的人,教他们把教市与城镇看作自己的老家。把都市看作老家、看作主体的观念一天不打破,农村的复兴,便一天没有希望。

在文化的环境一方面,新教育的错误也正相似。它也是忘了本的。凡所设施,好像唯一的目的是要我们对已往的文物,宣告脱离关系,并且脱离得越决绝越好似的。那些在在把一切的罪过都推在“礼教”与“封建思想”身上的人,我们固然不必说;就在比较心平气和的批评家也时常会把一种错误或一种弱点推溯到孔二先生身上;以二千五百年后的事归罪到二千五百年以前的一个个人的身上,无论本末原委说得怎样清楚,我们总觉得太把一个问题看得单纯了些。此种“罪人斯得”的心理,最多不过教孔二先生在棺材里面翻一转身,实际的效用是没有的。但实际的坏处却有。就是在教育上养成了“古旧与恶劣”变做通用名词的一种风气。凡是古旧的一定是陈旧的、一定是恶劣的。经书这样东西,自然也是不堪寓目的了。经书里确乎有现在人不必寓目的地方,但中间也记着不少的先民生活的经验,生活的常道,可以供后人参考。所谓经,所谓常道,就是一种有绵续性的事物。以前民族的文化与教育,惟恐离“经”背“道”,失诸一成不变,不能有新的发展;今日民族的文化与教育,唯恐不离“经”背“道”,失诸无所维系,飘忽不定。

最近几年以来,因为少数学者的提倡,有所谓国学一门者出。但结果最多不过把先民的遗业,提出来成为一门学问,可以和别的学问并跻于学校课程之列。办新教育的人,也未尝把这种遗业认为和民族所以生存与立之道息息相关。读书的青年,既唯此种教育领袖的马首是瞻,平日选读一门国学,好比选读一门文学或化学一般,目的不在装门面便在求实用,自然更不了解这一层意义了。

文章来源:《华年》第2卷第43期,1933年10月28日