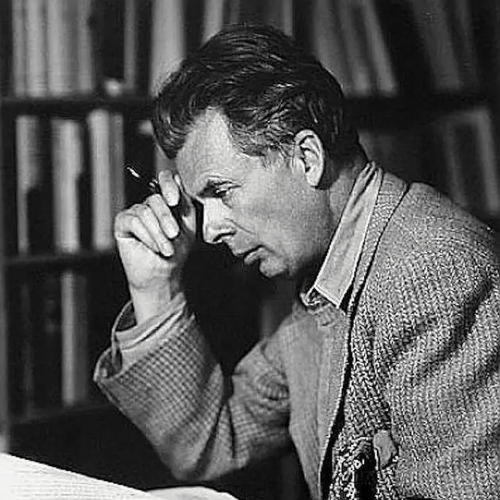

阿尔多斯·赫胥黎:旅途上的读物

(英)阿尔多斯·赫胥黎:作家

(英)阿尔多斯·赫胥黎:作家摘要:所有的旅游者都抱有一个幻想,经验再多也无法治好他们的幻想病:他们以为在旅途上可以找到时间大量地阅读。他们回到家里才发现,只读完不到半章《金枝》,还有《神曲·地狱篇》的开头五十二行。但这并不妨碍他们下次出发时带上同样多的书。

旅途上的读物

所有的旅游者都抱有一个幻想,经验再多也无法治好他们的幻想病:他们以为在旅途上可以找到时间大量地阅读。他们设想自己在游览了一整天或坐了一天汽车之后,或当他们坐在火车上的时候,可以用心地翻看所有在平时他们找不到时间去看的大量的严肃作品。他们开始两周的法国之行,随身带着《纯粹理性批判》、《现象与现实》,但丁的全集,和《金枝》等。他们回到家里才发现,只读完不到半章《金枝》,还有《神曲·地狱篇》的开头五十二行。但这并不妨碍他们下次出发时带上同样多的书。

长期的经验告诉我稍稍把我的旅行图书馆的规模压缩一点。但是即使现在我也对我在旅途上阅读的能量过分乐观。跟那些我知道我可能读的书一道,我依然继续放进几本不可能读的书,而虔诚地希望某个时候我能读一读。又厚又重的书籍随着我跑过欧洲数千公里的地域,归来时它们的内容却原封未动。过去我除了厚厚的书外不携带别的,而且为数一大批,如今我只带上一两本厚的,其余则是根据经验我知道在游览了一天之后可在旅馆的卧房内读的那些。

供一次愉快的旅行阅读的书有这么些主要条件:它必须是一部可以随地打开看的作品,而且内容必须有点趣味性,本身是完整的,肯定在短时间内可以读完。一本需要不断地集中精力、费力耗神去读的书在旅途上是无用的;因为人们在旅途上闲暇短暂,肉体疲劳,精神分散,进行持久的脑力消耗是不适宜的。

在供旅途阅读的书籍当中再没有比一部精粹的诗集更好的了,其中每一页都有本身既完整又完美的东西。自讨苦吃的旅游者要让自己在劳瘁的间隙里愉快地松一口气,没有比让诗歌去充实这短暂的休息更好的办法了,那甚至可以做到默记在心;因为这时头脑虽然不想继续思辨,却对稍为费点精力记忆有韵的文字乐于去做,也能够做到。

在选择诗集方面每个旅行者只要自己喜欢的就行。我偏爱爱德华?托马斯编的《郊野袖珍诗歌集》。托马斯是一位涉猎广泛、趣味高雅的人,还不止如此,在编辑郊野诗作方面他独具天才。在一大批喋喋不休地歌咏青翠的田野的现代诗匠当中,只有托马斯人们才觉得唯一称得上是天生的“自然诗人”。(“自然诗人”一词多少有几分吓人,但是没有别的称呼。)他对大自然持有真正的同情和理解。并非所有嘴上念着上帝、上帝的人都能进入天国;那些喊着杜鹃呀杜鹃的人,他们当中少而又少能被读者承认进入自然诗人之列。要证明这点我让读者去翻阅乔治时代的种种诗集就行了。

跟诗歌一样十分适合旅行者需要的是箴言集。如果它们不错——它们一定得确实不错;因为没有比一个本身完全没有什么了不起的作者发表出来的“伟大思想”更索然寡味的了——在一切读物中格言是人们最好的读物。读前一种不如读后一种。你只花一分钟去读,它们却提供你咀嚼几个小时的内容。再没有比拉罗什富科的《箴言录》更值得推荐的读物。我自己总是在背心的左上方口袋里放一本袖珍的十六开再版本。这本书既没有头也没有尾。你只要活着,每个月,每逢你想增加一点知识,对自己,对别人,你都得到更多的了解。因为拉罗什富科对人的灵魂几乎无所不知,事实上只要你的生命不息,你对自己的每一新的发现,他都预见到了,而且用最简洁最优雅的语言把它化成公式。我可以提出忠告:拉罗什富科对人的灵魂“几乎”无所不知,因为明显地他不是一切全知。他之无所不知是就人作为社会动物而言,假如一个人对他认为十分要紧的社会性欢娱乐事和荣华富贵不再感兴趣,而去过幽居独处的隐逸生活,那么他对这种人的灵魂则所知甚少,以至一无所知。如果我们亟想知道一个幽居独处的人的灵魂——就他的精神跟上帝而不是跟人的关系方面了解一点什么——我们必须从别的书中去找:比如《圣经》的《新约·福音书》,陀思妥耶夫斯基的小说。但是社会的人际关系从未得到比拉罗什富科更准确的描写,人的动机从未得到比他更精细的分析。那些格言警句在价值上差异颇大,但其中最佳的——数量惊人,极其含蓄而意味深长。它们是广泛的人生经验的概括。拉罗什富科把尽可能多的材料,多得足够为一个小说家写长篇故事,压缩在一句话中。另一方面,当我知道许多小说家从《箴言录》去找人物和情节故事,这并不使我感到意外。比方说,读普鲁斯特而不想到《箴言录》,或读《箴言录》而不想到普鲁斯特是不可能的。“爱情的欢乐是爱。有的人更幸福是由于具有激情而不是由于奉献激情”,“有的人头脑里充满他们自己,达到这种地步以致在恋爱时,有办法专注他们的激情而忘掉了他们所爱的人”。在《追忆逝水年华》中的所有爱情故事难道不是这些警句的放大吗?普鲁斯特是放大了一万倍的拉罗什富科。

作为旅行读物同样使人心满意足的是尼采的警句式作品。尼采的许多言论都是含蓄而意在言外的,在这一点上和拉罗什富科有共同之处。他的最佳警句是被压缩起来的一串思想。我们可以对它们仔细思考,因为内涵如此丰富。好的警句正是在这一点上有别于一般的短诗,全部问题在于表达的佳妙。一首短诗突然使人惊喜;在最初的片刻之后其影响渐渐消失,然后我们不再对它感到兴趣。同一玩笑不能使人两次开心。但警句不凭语言的机智。它的效果不是一时的,我们愈对它思考,就愈发现它有内容。

另一部绝妙的旅途读物——因为它把扩大的警句与轶事相结合——是博斯威尔的《约翰生传》,现正由牛津出版社发行,字典纸印刷,小型的八开单卷本。(所有的旅行者,顺便说,都多亏牛津出版社亨利?弗劳德的努力,他是精美的优质字典纸的发明者,或至少是欧洲的再发明者,他把矿物质掺进去使之不透明,我们称之为印度纸。)字典纸版本跟过去厚重的版本相比,犹如警句之如哲学论文。全部莎剧,字迹完全清楚,可以容纳在一卷里面,跟查尔斯·加尔维斯的单本小说不相上下。整个皮普斯的《日记》,或从他的作品中尽可能多地选出来供英国公众阅读的那部分,现在能分印成袖珍本放在三个口袋里。《圣经》压缩成一英寸厚薄,肯定有丧失它在过去防弹性能的危险,虽然这种情形只有在浪漫主义小说里才出现。亏得亨利,弗劳德,人们可以把一百万字的读物装进背包而简直感觉不到它的分量。

照我看,字典纸和摄影术使得把旅行者的书籍当中最好的一部分装进一个流动图书馆成为可能——一卷仅原书一半大的第十二版缩印本的《大英百科全书》,它占的地方很小(8.5英寸╳6.5英寸╳1英寸,并不过多),大约有一千页,以及几乎难以计数的、离奇而来的确凿的事实。它可以供随意浏览,它的章节本身是完整的,也不太长。对旅行者来说,如果他只有短短的半个钟头可供消磨,那便是一本理想的书,不仅如此,我想若作为天生的旅行家,那他也可能同时是那些杂乱无章、随心所欲的读者之一,要是不带某种实用的目的去读,《大百科全书》准对他有特殊的吸引力。我出外旅行,一天也不忘随身带一卷。它是书中之书。我翻着它的书页,在千变万化的事实储藏库里搜索,它们由这些资料偶然的打头字母排列在一起,使我沉湎在我的精神恶习中。零散的一册《大百科全书》仿佛一位有学问的疯子的头脑——储存着正确的思想,在它们之间,除开存在一种磁感应,就没有别的什么关系了。从野菠菜,你直接翻到神谕。人们在阅读《大百科全书》的过程中不至于发疯或变成一个无用的和不相关的知识矿藏,是因为过眼即忘,头脑具备巨大的潜在遗忘力。这是天意,否则的话,在一团混乱的无益记忆里,就不可能记住任何有用和连贯的东西,实际上我们是用从乱糟糟的事实中抽象出来的概括的规律工作的。假若我们对样样东西都过目不忘,我们就压根儿无法概括;因为这样我们的头脑所面对的将不会是别的而是个别的形象,既明确又不同。没有无知我们就不能概括。让我们为我们的遗忘力而谢谢老天爷吧。就《大百科全书》来说,它的内容是浩瀚的。头脑只记得它所需要的那些东西。一个普通人,既不是植物学家也不是厨师,在读完野菠菜这一条五分钟之后,已经把它忘得一千二净。为消遣而读,《大百科全书》只能调剂你的精神于一时;它不能作为教材,在你的心灵的表面留不下什么,而心灵是会继续存在下去的。它仅仅是消磨时间的东西,使你一时愉快愉快。我仅用它作旅途的消遣。在严肃工作的季节,我羞于在家无节制地沉湎在好奇心上。

本文来源:《水滴的音乐》,花城出版社2016年版。