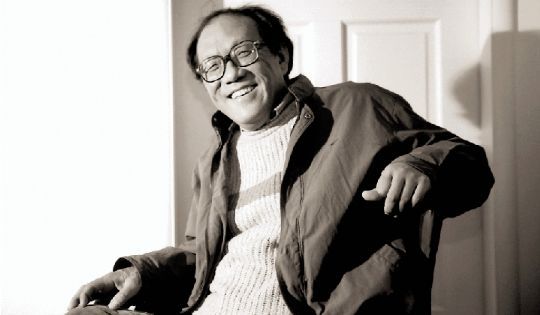

史铁生:我曾想过当和尚

史铁生(1951-2010),著名小说家、散文家。曾任中国作家协会全国委员会委员,北京作家协会副主席,中国残疾人协会评议委员会委员。著有长篇小说《务虚笔记》《我的丁一之旅》,短篇小说集《命若琴弦》,散文《我与地坛》《记忆与印象》等。

一

我曾想过当和尚,羡慕和尚可以住进幽然清静的寺庙里去。但对佛学不甚了了,又自知受不住佛门的种种戒律,想一想也就作罢。何况出家为僧的手续也不知如何办理,估计不会比出国留学容易。

那时我正度着最惶茫潦倒的时光。插队回来双腿残废了,摇着轮椅去四处求职很像是无聊之徒的一场恶作剧,令一切正规单位的招工人员退避三舍。幸得一家街道小作坊不嫌弃,这才有一份口粮钱可挣。小作坊总共三间低矮歪斜的老屋,八九个老太太之外,几个小伙子都跟我差不多,脚上或轻或重各备一份残疾。我们的手可以劳作,嗓子年轻,梦想也都纷繁,每天不停地唱歌,和不停地在仿古家具上画下美丽的图案。在那儿一干七年。十几年后我偶然在一家星级饭店里见过我们的作品。

小作坊附近,曲曲弯弯的小巷深处有座小庙,废弃已久,僧人早都四散,被某个机关占据着。后来时代有所变迁,小庙修葺一新,又有老少几位僧徒出入了,且唱经之声隔墙可闻。傍晚,我常摇了轮椅到这小庙墙下闲坐,看着它,觉得很有一种安慰。单是那庙门、庙堂、庙院的建筑形式就很能让人镇定下来,忘记失学的怨愤,忘记失业的威胁,忘记失恋的折磨,似乎尘世的一切牵挂与烦恼都容易忘记了……晚风中,孩子们鸟儿一样地喊叫着游戏,在深巷里荡起回声,庙院中的老树沙啦沙啦摇动枝叶仿佛平静地看这人间,然后一轮孤月升起,挂在庙堂檐头,世界便像是在这小庙的抚慰下放心地安睡了。我想这和尚真作得,粗茶淡饭暮鼓晨钟,与世无争地了此一生。

摇了轮椅回家,一路上却想,既然愿意与世无争地度此一生,又何必一定要在那庙里?在我那小作坊里不行么?好像不行,好像只有住进那庙里去这心才能落稳。为什么呢?又回头去看月下小庙的身影,忽有所悟:那庙的形式原就是一份渴望理解的申明,它的清疏简淡朴拙幽深恰是一种无声的宣告,告诉自己也告诉别人,这不是落荒而逃,这是自由的选择,因而才得坦然。我不知道那庙中的僧徒有几位没有说谎,单知道自己离佛境还差得遥远,我恰是落荒而逃,却又想披一件脱凡入圣的外衣。

而且从那小庙的宣告中,也听出这样的意思:入圣当然可以,脱凡其实不能,无论僧俗,人可能舍弃一切,却无法舍弃被理解的渴望。

二

一度,我曾屡屡地作一个大同小异的梦,梦见我的病好了,我的腿又能走了,能跑能跳而且腿上又有了知觉。因为这样的梦作得太多,有一回我在这梦里问这梦里的别人:“这回我不是又在作梦吧?”别人说。“不是,这怎么会是梦呢?当然不是。”我说:“那怎么证明?你怎么能给我证明这一次不是梦呢?”别人于是就给我证明,“你看太阳,不是还在天上?”“你看这树叶不是绿的么?你听,不是还有风?”“你再看这河,水不是还在流着么?”……虽种种证明完全不合逻辑,但在梦中我却—一信服,于是激动得流泪,心想这一回到底不是梦了,到底是真的了。可这么一激动,就又醒了,看着四周的黑夜,心里无比懊恼。懊恼之余我想:要是在梦中可以怀疑是不是梦,那么醒了也该怀疑是不是醒吧?要是在梦中还可以作梦,为什么醒来就不可以再醒来呢?

我还常常作些离奇古怪的梦。有一次我梦见一个周身闪耀着灵光的人对我说:“知道你的病因是什么吗?”我问:“什么?”他说:“你的脊髓里颠倒了八小时。”于是我相信我的病因可算找到了。有一次我梦见走进一片树林,或者有或者只是我感到有——一个声音在对我说:“找找看,哪一棵树是你。”遍地的灌木葳蕤泼洒,高大的乔木蔽日遮天,我摸摸这一丛,敲敲那一棵,心想哪一棵回答说:它是我,它就必定是我。有一次我梦见我放声高歌,歌声嘹亮响遏行云,而且是即兴的词曲,但低吟高唱无不抑扬成调。有一次,我梦见,我把右腿卸下来装在左胯上,再把左腿卸下来装在右胯上,于是我就能行走如初了。我也作过周游世界的梦,作过发财的梦,作过被称之为“春梦”的那种梦。我相信佛洛依德们肯定会找到这些梦的原因,不过我对此没有多少兴趣。日有所思,夜有所梦,总归跑不出这个逻辑。让我感兴趣的是,梦中全不顾什么逻辑和规矩,单是跟着愿望大胆地走去。

你无论作什么样的离奇古怪的梦,你都不会在梦中感到这太奇怪,这太不可思议,这根本不可能,你会顺其自然地跟随着走下去。而这些事或这些念头要是放在白天,你就会羞愧不已、大惊失色、断然不信、踟蹰不前。这是为什么?很可能是这样:从人的本性来看,并无任何“奇怪”可言;就人的欲望来说,一切都是正当。所谓奇怪或不正当,只是在这个现实世界的各种规矩的衬照下才有的一种恐惧。

三

为什么往事,总在那儿强烈地呼唤着,要我把它们写出来呢?

为了欣赏。人需要欣赏,生命需要被欣赏。就像我们需要欣赏我们的爱人,就像我们又需要被爱人欣赏。

重现往事,并非只是为了从消失中把它们拯救出来,从而使那部分生命真正地存在;不,这是次要的,因为即便它们真正存在了终归又有什么意义呢?把它们从消失中拯救出来仅仅是一个办法,以便我们能够欣赏,以便它们能够被欣赏。在经历它们的时候,它们只是匆忙,只是焦虑,只是“以物喜,以己悲”,它们一旦被重现你就有机会心平气和地欣赏它们了,一切一切不管是什么,都融化为美的流动,都凝聚为美的存在。

成为美,进入了欣赏的维度,一切才都有了价值和意义。说生命的终极价值和意义是美,仿佛有点无可奈何。我们可以把社会的价值和意义发现得很清晰,很具体,很实在或很实用。可是生命呢?

如果一切清晰、具体、实在和实用的东西都必然要毁灭,生命的意义难道还可以系之于此吗?如果毁灭一向都在潜伏着一向都在瞄准着生命,那么,生命原本就是无用的热情,就是无目的的过程,就是无法求其真而只可求其美的游戏。

所以,不要这样审问小说——“到底要达到什么?”“到底要说明什么?”“到底要解决什么”“到底要完成什么?”“到底要探明什么?”“到底要判断什么?”“到底怎么办?”小说只是让我们欣赏生命这一奇丽的现象,这奇丽的现象里包含了上述的“到底”和“什么”,但小说不负责回答它。小说只给我们提供一个机会,一个摆脱真实的苦役、重返梦境的机会:欣赏如歌如舞如罪如罚的生命之旅吧。由一个亘古之梦所引发的这一生命之旅,只是纷坛的过程,只是斑斓的形式。这足够了。

我每每看见放映员摆弄着一盘盘电影胶片,便有一种神秘感,心想,某人的某一段生命就在其中,在那个蛋糕盒子一样的圆圆的铁盒子里,在那里面被卷作一盘,在那儿存在着,那一段生命的前因后果同时在那儿存在了,那些历程,那些焦虑、快乐、痛苦,早都制作好了,只等灯光暗下来放映机转起来,我们就知道是怎么回事了。于是我有时想,我的未来可能也已经制作好了,正装在一只铁盒子里,被卷作一盘,上帝正摆弄他,未及放映,随着时光流逝地转星移,我就一步步知道我的命运都是怎么回事了。于是我又想,有一天我死了,我一生的故事业已揭晓,那时我在天堂或在地狱看我自己的影片:哈!这不是我吗?哈,我知道我都将遇到什么,你们看吧,我过了21岁我就要一直坐在轮椅上,然后我在一家小作坊干了七年,然后我开始学写作……不信你们等着瞧。我常想,要是有那样的机会,能够那样地看自己的一生,我将会被自己感动,被我的每一种境遇所陶醉。