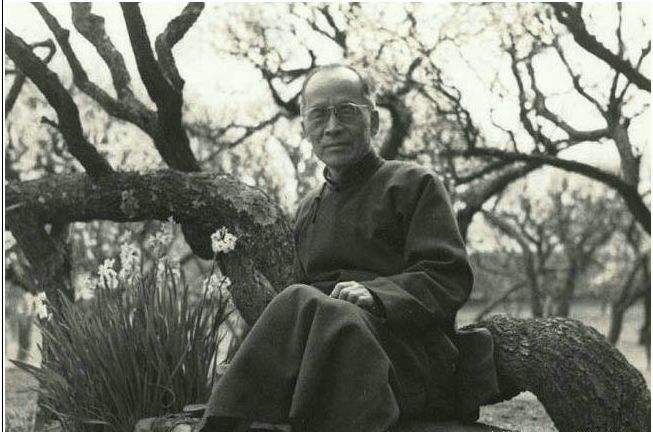

胡兰成:孤独的周作人

作者简介:胡兰成,现代作家。

随手翻翻《苦竹杂记》,觉得周作人实在是大可佩服的,虽然有着一些保留。

读书如此之多,而不被书籍弄昏了头,处世如此平实而能不超俗,亦不随俗,真是大有根底的人。在这凡事急促、局限而潦草的时代,他使人感觉余裕。可是对于那时代的遗老遗少,以其沉淀为安详,以其发霉为灵感之氤氲者,他所显示的却是是非分明,神清气爽的一个人。

然而懂得他的人似乎并不多。弄政治的人尊敬他的声望,可是从来就和他谈不来。革命青年,又怪他不来领导革命,说他是落伍了。而剩下一些捧他的人,也并不比政客或革命青年更能了解他。

政客不必谈,因为他们从来不把谁当作人去要求了解的。革命青年呢,我以为倘肯虚心地想一想,周作人在他的一面实在是提供了可宝贵的贡献。因为革命青年之中很多人只是公式地看取政治的与社会的制度,却不知道如何去注意这政治的与社会的制度的有血有肉、活生生的一面。周作人后期几乎是不谈政治,连社会的制度那样的名词都很少见他触及。他只写些关于平平常常的生活的文章。可是这平平常常的生活,正是政治的与社会的制度的全面渗透,使我们更切实地了解这时代的。

大概因为辛亥革命以来,政治的社会的变革反复了无数次,而人们的日常生活却仍然停滞在原地方的缘故,才使周作人发生这样的观念;从日常生活革新起,从人们的生活情调与生活智识革新起,所以变成人文主义者的吧。因为对政治的理解没有修养,也不措意,又因为人文主义的诫条是明事理,体忠恕,就使他渐渐地离开一切面红耳赤的争斗了。正如他自己所说:“一、有话未必可说,二、说了未必有效,三、何况未必有话。”他只是想做一个平实的人(不是平淡,也不是平凡,而是平实)。

也可以说是因为离开一切面红耳赤的争斗,他这才有观察人生的余裕的。然而他又决非旁观者。是非于他是这样的分明,他将如何表示,而不致牵入面红耳赤的争斗呢?现实的生活又确是到处充满着面红耳赤的争斗,周围的人们都在这么急促、局限,而潦草的过着日子,他将怎样保持人生的余裕呢?这就使他踱进了民俗学的园子,在那里寻得回旋的余地,并且从明清人的小品文和日本人的小品文去找题材,提出崭新的见解,非常恰当而深刻地用前人的事物与言语来说明现实生活,正如借用太阳的反光来照明月球,使大家可以清清楚楚地看见一样。

可是缺点也就出在这里,借用题材,难免被题材所限,终不如直接以当天发生的事情做题材的亲切。倘说周作人与鲁迅有何不同,则可以说周作人取材于明清人和日本人的小品文,而鲁迅则取材于报章和杂志。而且,人们对于这时代的变动的愤怒与喜欢,究竟淹没了对于小事物的爱好,而从周作人的文章里所看到的情绪上的余裕,也只能引起怅触而已。人是要求余裕的,倘然过的是剧烈而迫促的生活,则要求以这剧烈而迫促的生活为题材,而从这里面去发现情绪上的余裕,但周作人的文章却是以余裕的生活为题材而示人以余裕。这是青年人之所以不易和周作人的文章亲近的缘故。

有人以“少年爱绮丽,壮年爱豪放,晚年爱冲淡”,来解释青年人程度之低,而把周作人拉到老年人的那一伙里去,一些少年而已老成的人们深以自己已能赏识“冲淡乃文章之最高境界”,做了周作人的朋友与门生为荣,他们其实是并不认识周作人的。

末了,还有一点余谈,我觉得周作人晚年的文章,造句时或夹入之乎者也,自称为“不佞”,也是一个小毛病。可是学他的人似乎正喜欢这些。

(原载于一九四三年十月上海《人间》第一卷第四期)