爱伦·坡:人群中的人

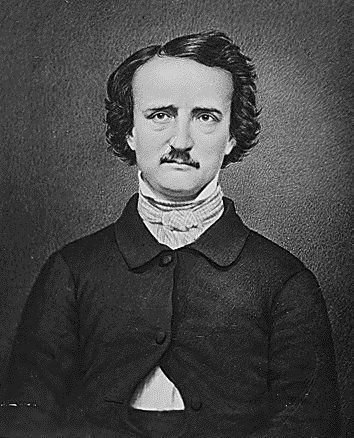

埃德加·爱伦·坡(Edgar Allan Poe)(1809—1849),19世纪美国诗人、小说家和文学评论家,美国浪漫主义思潮时期的重要成员。代表作品有小说《黑猫》、《厄舍府的倒塌》,诗《乌鸦》、《安娜贝尔·丽》等。

无法孤独的人是痛苦的。——拉布吕耶尔

据说,有一本德文书是不准人阅读的。书中有一些不得讲出的秘密。世界上每天夜里都有许多人在病榻上死去,他们痛苦地抓着临终忏悔牧师的手,神色凄凄,心情绝望,喉咙里噜噜作响,不敢把心中的秘密一吐为快。

时常有一些人,他们知道某些秘密,但是出于良心,到死他们也不会将这些秘密讲出。犯罪行为不被揭露也是这个道理。

不久前的一个秋天的傍晚,我坐在伦敦D咖啡馆的凸肚窗边。我病了几个月,刚刚痊愈,体力正在恢复,心情特别好,我正从一种想象的境界中回到极为理智的状态。人活着,这本身就是乐事一桩。就连从世上的许多痛苦的事情中,我也可以悟到几分快乐。我心中十分平静,但却对什么事情都感到好奇。我口叼雪茄烟,手捧报纸,一坐就是大半个下午。我一会儿读读广告,一会儿观察观察咖啡馆里各色各样的男男女女,一会儿透过蒙蒙的玻璃窗,朝街上张望。

外面的街道是伦敦城的一条主要大街,整个白天都熙熙攘攘的。随着暮色降临,这里的顾客越来越多。掌灯时分,咖啡馆里的人进进出出,持续不断。我以前从没在这样的时候在这里呆过。攒动的人头淹没了我,使我产生了一种新奇的感觉。我终于不再关心咖啡馆里的事情,一心一意地观察起外面的景象来。

一开始,我的观察是没有特定目标的。我观看过往的行人,从总体的角度看他们。但是没过多久我就注意起细节来,开始观察每个人不同的身材、服饰、神态、步伐、面容和表情。

街上的行人大都是志得意满,他们一个个都好像有事情要做,只想着挤过稠密的人流。当他们被其他行人挤着了的时候,便皱起眉头,滚动眼珠,但他们并不因此而发脾气,只是整整衣冠,继续匆匆前行。还有不少行人是结伴而行的,他们大都面红耳赤,比手划脚地边走边谈,一个个旁若无人。

当这类人被人挡了路的时候,他们便会突然停止说话,嘴角挂着虚伪夸张的微笑,打着手势,等阻挡他们的人过去。如果被别人挤着了,他们就向挤他们的人鞠个躬,表情显得十分困惑。我所注意的这两类人没有多少与众不同之处。他们都服装笔挺,显然都是贵族、商人、律师、小业主、股票经纪人之流的人物——世袭贵族和社会上的普通人——有闲阶层人士和积极忙于自己生意的人士,他们引不起我太大的兴趣。

职员阶层则很显眼。我分辨出两类职员。一类是时髦的新公司中的低级职员,他们都是年轻人,身穿紧身衣,足蹬锃亮的皮靴,头发油光闪闪,嘴角挂着傲慢的微笑。他们举止潇洒,摆出的风度恰恰是一年到一年半前贵族们的时髦作派,他们捡的是绅士阶层的余慧,我认为,用这句话给他们下定义最合适不过了。

另一类是老公司中的高级职员,这一点一眼就可以看出来。他们的特征是,身穿黑色或棕色的外衣和马裤,衣服都做得肥大舒服,他们还都打着白领带,穿着白西服背心,足蹬宽大结实的鞋子,腿上穿着长筒袜或打着绑腿。

他们的脑袋大都有点秃,而总是夹着钢笔的右耳朵,则总爱支棱着。我注意到,他们时不时地摘下帽子,或双手把帽子扶正,他们也都揣有怀表,怀表上都系有一截又短又粗、式样古老的金链子。他们透着一副假作斯文的派头——如果真有如此体面的假作斯文的话。

还有许多打扮得华而不实的独行者,我一眼就看出他们属于扒手一类的人物,所有的大城市中都有这类人物神出鬼没,频繁活动。我好奇地打量着这些假绅士,心中诧异不已:真正的绅士们怎么有时竟把他们错当成自己的同类。单从他们那宽大的袖口和那假作实诚的表情,就可以一眼看出他们是“佛爷”[(俚语)意为“扒手”。——译者注]。

而赌徒则更容易辨认。他们的衣服各色各样,从身穿丝绒背心、脖系漂亮领带、悬挂金表链、饰有金扣的二流子,到衣着朴素、言行谨慎的教士,不一而足。但是他们一个个都印堂发黑,眼睛黯淡无光,紧抿着的嘴唇灰里透白。他们还另外有两个明显的特点:一个特点是说话时戒心十足,总是压低嗓门儿,另一个特点是大拇指总是伸得老长。我也观察到,与这些具有明显特征的人在一起的,也常有一些人,尽管他们的习惯与上述人有些不同,但也仍属此类。他们是些靠耍小聪明过日子的绅士。他们也可分为两类:一类是花花公子,一类是军人。第一类人的主要特点是长长的头发和一脸的微笑,第二类人的主要特点则是华丽的军服和紧皱的眉头。

看完上流社会的人我又去观察下流社会的人。他们当中有一脸谦卑相、但鹰一般的眼睛却闪闪发光的犹太小贩。有沿街行乞的乞丐,他们怒视着比自己运气好的人。有身体虚弱、行将就木的病残者,他们蹒跚地穿过人群,以恳求的目光看着别人,仿佛是在寻找某种偶然的安慰或失去的希望。有干了一天累活、正往自己那索然无味的家中赶路的羞怯的姑娘,当流氓们挤她们、看她们时,她们的反应不是愤慨,而是吓得快哭了,一个劲儿躲避。有各个层次、各种年龄的女人:她们当中有国色天香的妙龄女郎,看上去美如卢西安雕像,洁如帕罗斯素瓷,而肚子里却极为肮脏;有破衣烂衫、浑身麻疯、丑陋无比的娘儿们;有满脸皱纹的老太婆,她们涂脂抹粉,珠光宝气,想方设法使自己显得年轻;有尚未成年的雏妓,她们虽然小小年纪,但却风情万种,要与成年的同行一争高低。醉汉们的丑态也是各有千秋;有衣不遮体、一步三摇的,他们眼圈发青,眼无光泽;有衣装虽然有些脏,但却不失笔挺的,他们走起路来稍有些打晃,厚厚的嘴唇充满肉欲,泛着红光的脸显得志得意满;也有身穿质地曾一度很好的衣服的,即使是现在,这类过时的衣服也还是干净整洁;有一些醉汉脚步稳健、轻快,可他们的脸色却是惨白的,眼睛也红得吓人,还有些醉汉则在穿越人群时,边走边用颤抖的手去抓每一个够得到的人。除此之外,还在卖馅饼的、掮夫、运煤工、扫烟囱的、手摇风琴师、耍猴子的、边吆喝边唱的民谣歌本叫卖人、破衣烂衫的工匠和精疲力竭的苦力,他们一个个都吆五喝六,异常活跃,吵得人耳朵难受,让人看着眼睛发花。

夜晚越来越深,夜越深我的观兴越浓,因为街上的行人在总体性质上发生了变化(好人越来越少,下九流越来越多,各色各样的坏蛋都在黑夜中倾巢出动),而且那原先与白日争辉颇显暗淡的煤气灯,现在也终于显得亮了起来,把那忽明忽暗的耀眼光亮投在一切物体之上。而四下里则是一片黑暗,一片与辉煌相映的黑暗。

灯光诱得我想要观察每一个人的面孔。虽然在窗外那闪动的世界中,我对每一个人的面孔只能看上一眼,但凭着这仅仅的一眼,我那处于极为奇特状态的头脑,却好像读到了此人多年的经历。

我把额头贴在玻璃上,仔细地观看行人。忽然间一张面孔闯入我的视野,这是一张老人的面孔,大约在65到70岁之间,这张面孔上的表情极有特点,一下子就吸引住了我。我以前从未见过这样的表情。至今我仍然记得,我一看到这张面孔,头一个念头便是,如果雷特奇看到了它,肯定会把它当作魔鬼的模特来画。正当我凭着这短短的一瞥,试图对这张面孔上的表情所传达的含义进行一番分析时,我的心中忽然升起了一系列既混乱又矛盾的想法,这些想法中包含着巨大的精神力量,包含着小心谨慎,包含着吝啬小气,包含着贪婪,包含着冷酷,包含着恶毒,包含着渴血,包含着得意,包含着快活,包含着极度的恐惧,也包含着无比的绝望。我觉得自己仿佛是吃了一惊,心中有一种受到激励、神魂颠倒的感觉,不由自语道:“此人的心中埋藏着一种多么奇怪的往事啊!”我亟想继续观察他,进一步了解他。我匆匆披上大衣,抓起帽子和手杖,冲到街上,挤过人群,朝我刚才看见他走去的方向追去,这会儿他已不见了踪影。我追了一程,很快就又看到了他。我追上去,紧紧地尾随其后,同时尽量小心,不让他发现。

现在我有一个很好的机会来观察他。他个子不高,瘦瘦的,显然体质很弱。他的衣服又脏又破,但是借着明亮的灯,我看出衣料的质地却很好。他穿着一件扣得严严实实的长外套,这件长外套显然是旧货摊上买来的。也许是我看错了,透过他的衣服缝,我竟看到一柄镶有钻石的短剑。通过这番观察,我越发好奇起来,我决定跟踪这个陌生人,他走到哪儿我跟到哪儿。

现在夜已经很深了,潮湿的浓雾笼罩着整个城市。没过多久一场持续的大雨便又把浓雾驱散。天气的这种变化立刻在人群中引起了一场新的骚动,人们纷纷打起雨伞,街上出现了一个伞的世界。犹豫、拥挤、嗡嗡声,这一切都在原有的基础上增加了十倍。至于我自己,我并不在乎大雨——我体内隐藏着一种得病发烧时留下来的热度,使我觉得这雨水具有一种稍带危险的愉快气味。我把一块手帕蒙在嘴上,继续跟踪。老人在大街上艰难地行走了半个钟头,我生怕跟丢了他,所以紧跟在他身边。他一次也没有扭头看我。

他走进了另一条街,这条街虽然人也很多,但却不像刚才走过的那条大街那么拥挤。他的态度发生了明显的变化。脚步慢了下来,也不像原来那样有目标了,他显然有些犹豫。他一会儿在马路这边走、一会儿又到马路那边走,他这样做显然没有什么目的。街上仍然很挤,他每换一个街侧,我都不得不紧跟着他。这条街又细又长,他在街上走了近一个钟头,在此期间行人逐渐减少,减至只有百老汇中午时间常有的那么多人的程度——百老汇中午人少,伦敦城深夜人少,伦敦的老百姓同纽约的老百性区别可真大。我们又拐了一个弯,拐进了一个灯光明亮、热闹非凡的广场。陌生人又恢复了原来的神态。他低着头,皱着眉,一对眼睛东张西望,打量着四周的人。他不停步地穿过人群。我惊讶地发现,他竟然在广场上绕起了圈子,一连绕了好几圈,有一回他忽然扭回头来,差点看见我。

我就这样在广场上又走了一个钟头,到后来行人愈发少了。雨越下越急,天气在变凉,人们大都回家了。老人做了个不耐烦的手势,钻进一条比较偏僻的胡同。他在胡同中走了一里来地,便开始以一种他这样年纪的人绝难有的速度疾行起来,我好不容易才跟上他。几分钟后我们来到一个热闹的大集市,老人显然与这儿的人都很熟,他又恢复了原来的神态,漫无目的地在一群群的买主与卖主中间走来走去。

我们在这里转了一个半钟头,我必须十分谨慎,才能既跟上他,又不被他发现。幸亏我穿了一双橡胶套鞋,走起路来不出声响。他一次也没发现我在盯着他。他走进一家家商店,不问价,也不说话,只是用一种茫然的目光观看所有的物品。现在我对他的这种举止已不太惊异了,我决心一定要把他弄个水落石出再放开他。

大钟响亮地敲了11下,人们纷纷离开集市。一个正在关百叶窗的店辅老板挤了老人一下,我立刻发现老人浑身颤抖。他匆匆走进街里,焦虑地回头看了一眼,然后撒腿就跑,跑过许多弯弯曲曲的无人小巷,最后来到我们一开始出发的那条大街上,——D咖啡馆所在的大街上。不过,现在街上已经变了样子。煤气灯仍然通明,可暴雨却注如倾盆,街上几乎不见人迹。陌生人脸色苍白,他闷闷不乐地在那一度人来人往的大街上走了一会儿,长叹一声,转身朝泰晤士河的方向走去。他一路上拐了好几个弯,最后终于来到了一座大剧院跟前。剧院正在散场,观众从大门涌出。只见老人深吸一口气,钻进人群,不过我觉得他脸上的痛苦表情减少了。他又低下了头,就像我刚看见他时的那副样子。我发现他专拣散场观众多的地方走,不过我弄不明白他为什么走起路来一会儿东一会儿西。

他这样走着的时候,观众越散越稀,于是他又恢复了原来那种不安和犹豫的神态。他跟在一伙刚喝完酒的人的后面,这伙人大约有十一二个,他跟了一程,这伙人逐一离去,到了一个偏僻的小黑巷中时,只剩下三个人了。

老人停下脚步,似乎沉思了一会儿,然后变得非常激动,疾步走开,一直走到城郊。这里与我们刚才走过的地区大不一样,是伦敦最肮脏的地方,一片凄凄惨惨的赤贫景象,犯罪率也极高。借着一盏临时路灯的暗淡灯光,只见一大片七扭八歪、快要倒塌的旧木屋,木屋之间有一条几乎辨别不出的小路。

铺路石也铺得乱七八糟,满地蔓延的野草把路石挤得错了位。潮湿的街沟里尽是垃圾。一派荒凉气氛。但是随着我们往前走,逐渐听到了活跃的人声,最后我终于看到了一群群伦敦最为放荡的人。老人就像是一盏即将燃尽的油灯,情绪又忽地一下子提了起来。他再次迂迴前进。转过一个弯,但见一片灯光,我们来到了一个郊区酒馆跟前。

现在天已经快亮了,但是大量的酒鬼们仍然从酒馆的大门中进进出出。

老人快活地尖叫一声,挤进人群,他立刻恢复了原来的神态,漫无目的地在人群中来回走动。但是没过多一会儿,人们纷纷涌出酒馆——老板要打烊了。

只见我始终尾随观察的这个老人,脸上流露出一种比绝望还要强烈的表情。

然而他并不肯就此罢休,他又以一种疯狂的精力,掉过头来,重新向伦敦城中心走去。他疾步走了很久,我极为惊异地跟在他后面,决心切不可丢掉这个我现在亟想弄出个究竟的目标。太阳升起来了,我们又来到了人最多的市区——D咖啡馆所在的那条大街,现在这里又几乎与昨晚同样热闹。我在越来越大的混乱中紧跟他不舍。但是,与以前一样,他又东钻西窜,整整一天都没离开最热闹的地方。第二个夜晚的夜幕降临时,我累得受不了了,我在这位游逛者的面前停下,直视着他的面孔。他看也不看我,又拔腿大摇大摆地走路,我不再跟踪了,开始思索起来。我最后终于说道:“这个老家伙是个极会隐藏自己的高明罪犯。他不甘孤独。他是人群中的人。跟踪他是没有用的。我无法了解他,无法了解他的行为。一颗最为狡猾的心是一本比《花园之风》还要内容多得多的书,也许正是仁慈的上帝不准人读它。”

邀请